LOOKING AFTER EACH OTHER

기울인 몸들: 서로의 취약함이 만날 때

| PROGRAM | EXHIBITION | |

| YEAR | 2025 | |

| LOCATION | SEOUL, KOREA | |

| STATUS | COMPLETE | |

| SIZE | 815 m² | |

| CLIENT | MMCA | |

| DESIGN TEAM | KYUNGYOON BAE | |

| COOPERATION |

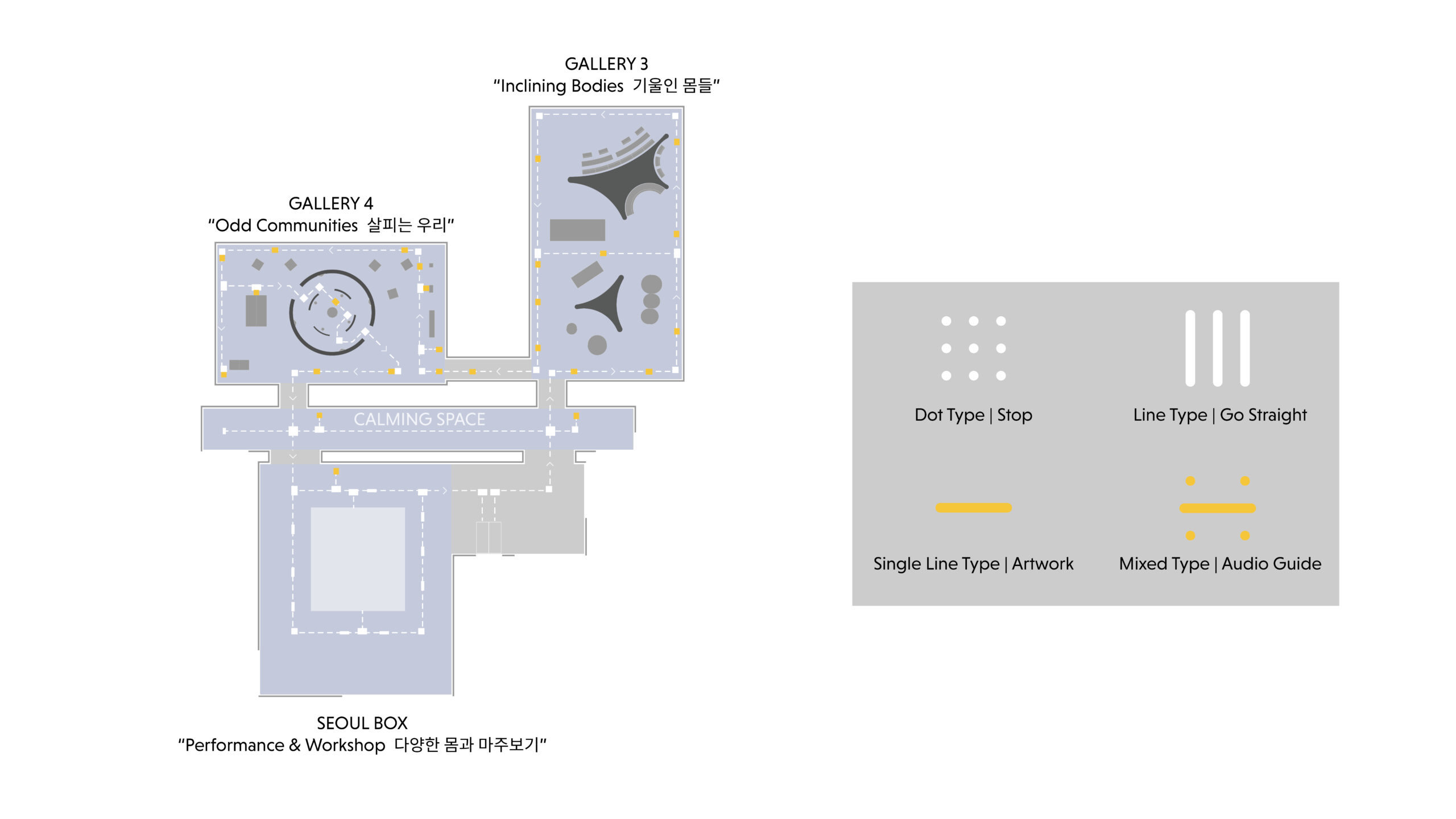

The exhibition design for Looking After Each Other at MMCA Seoul translates the curatorial theme of bodily diversity and collective care into spatial form, treating vulnerability not as weakness but as a foundation for connection. In Gallery 3, “Inclining Bodies,” dispersed concave zones create intimate enclosures that honor individuality, while inclined platforms and curved partitions invite varied postures and shifting perspectives. Gallery 4, “Odd Communities,” gathers works around a shared convex structure that expresses interdependence and collective strength, guiding visitors from solitude toward solidarity. Translucent fabric walls, soft gradients, and tactile finishes diffuse light and sound to evoke sensory softness, allowing the architecture to mirror the exhibition’s emotional tone. Here, form follows vulnerability: each material, curve, and gradient reinterprets bodily difference as beauty. Accessibility of the exhibition circulation is integral to the spatial logic where custom Braille guide blocks are embedded into the floor plan, and the Seoul Box stage outside the exhibition halls is designed with gentle slopes on all sides for wheelchair access and inclusive participation. The result is an empathetic environment where art, space, and movement converge into a shared act of care creating an architecture that not only accommodates different bodies but celebrates their coexistence.

국립현대미술관 서울관(MMCA)에서 진행된 <기울인 몸들: 서로의 취약함이 만날 때>의 전시 디자인은 신체적 다양성과 돌봄의 관계를 건축적으로 해석하며, ‘취약함’을 약점이 아닌 연결의 토대로 제시한다. 제3 전시실의 <기울인 몸들(Inclining Bodies)>은 ‘약한 몸’이라는 사회적 편견에 맞서는 사람들의 이야기를 다루는 공간이다. 분산되어 있는 오목한(Concave) 형태가 개인의 개별성을 존중하는 동시에 더욱 친밀해지는 공간으로 형성되며, 완만한 경사의 단과 곡선형의 파티션이 관람객들로 하여금 다양한 관점과 시선으로 전시를 관람할 수 있도록 유도한다. 이어지는 제4 전시실의 <살피는 우리(Odd Communities)>는 서로 다른 몸을 가진 사람들이 함께하는 방법을 고민할 수 있는 공간이다. 볼록한(Convex) 구조를 중심으로 작품들을 모아서 서로 의존하고 연대하는 힘을 공간적으로 표현하며, 개인에서 공동체로 이어지는 흐름을 만든다. 두 전시실에서의 형태는 ‘취약성’을 따른다. 모든 곡선과 재료, 그리고 빛의 변화는 신체적 차이를 아름다움으로 재해석하며, 전시는 다양한 몸이 함께 존재하고 서로를 돌보는 공감의 환경이라는 의미로 완성된다. 전시실의 반투명한 패브릭 벽체와 부드러운 질감의 마감재, 그리고 확산된 빛은 총체적으로 감각적인 부드러움을 형성하며, 전시의 감정과 울림을 공간으로 점차 확장하게 한다. 전시의 접근성 또한 디자인의 핵심 요소로, 관람 동선에 맞춰 특수 제작된 점자 블록을 설치하고, 전시실 밖의 ‘서울 박스’ 무대는 전면에 완만한 경사를 두어 휠체어 이동과 다양한 관객 참여가 가능하도록 했다. 최종적으로 이 모든 결과는 예술, 공간, 움직임이 융합되어 서로 다른 신체를 수용하고 공존하게 만드는 다양한 공감적 환경으로 완성된다.